WordPressを始めたばかりのとき、何から手をつけていいかわからなくなる瞬間がありました。

テーマを入れてデザインを整えたら、次に欲しくなるのは「もっと便利にするための機能」。

その機能を追加するのがプラグインですが、英語ばかりの説明や複雑な設定画面に戸惑う人も多いと思います。

ここでは、日本語対応で初心者でも安心して使えるプラグインを、実際に試してきた経験や周囲の評判も交えて紹介していきます。

WordPress初心者にとってプラグイン選びが難しい理由

初めてWordPressを触ったとき、公式サイトやブログ記事で「必須プラグイン〇〇選」という記事を見かけて、何となく全部入れたくなったことがあります。

けれど、闇雲に入れるとサイトが重くなったり、不具合の原因になったりするんですよね。

特に海外製で日本語の説明がないものは、設定が分からず途中で放置してしまうこともありました。

そこで頼りになるのが、日本語対応のプラグインです。翻訳がきちんとしていると、設定画面で迷子になりにくく、説明文も理解しやすいですし、サポートや解説記事も探しやすくなります。

私が今使っているSWELLも、標準機能が多くてプラグインを最小限にできるのですが、それでも補助的にいくつか導入しておくと作業効率がぐっと上がります。

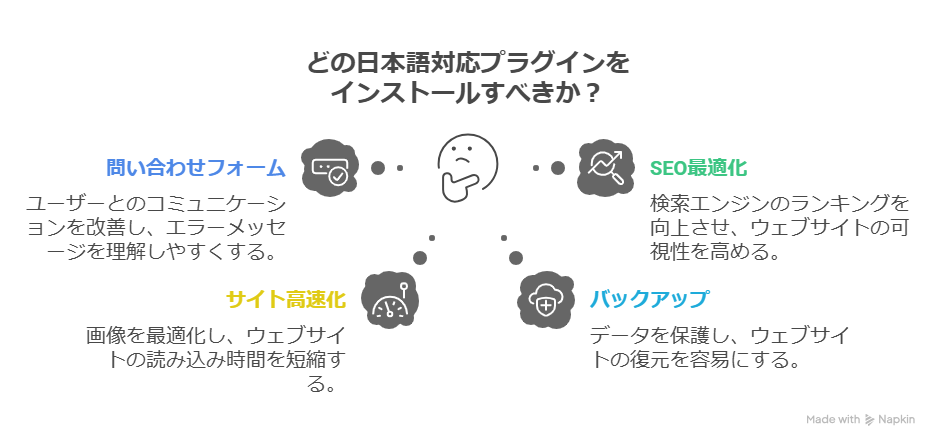

日本語対応の安心感

ある日、英語だけのフォーム作成プラグインを使ってみたのですが、エラーメッセージや通知メールまで全部英語で、問い合わせしてきた方が意味を理解できず困惑してしまったことがありました。

その経験から、日本語化されていることは自分だけでなくサイト利用者にとっても重要だと痛感しました。

初心者でも扱いやすいプラグインの特徴

初心者が使いやすいプラグインにはいくつか共通点があります。

まず、インストールした直後からほぼそのまま使えること。

次に、設定画面がシンプルで専門用語が少ないこと。そして、万が一エラーが出たときにも、日本語の解説やフォーラムがすぐに見つかることです。

私は以前、Cocoonを使っていた頃に、プラグインを入れすぎてデザインが崩れた経験があります。

しかも原因を突き止めるのに数日かかり、その間ブログ更新が止まってしまいました。

そういうとき、利用者が多く日本語情報が豊富なプラグインなら解決も早いですし、同じ失敗を避けられるでしょう。

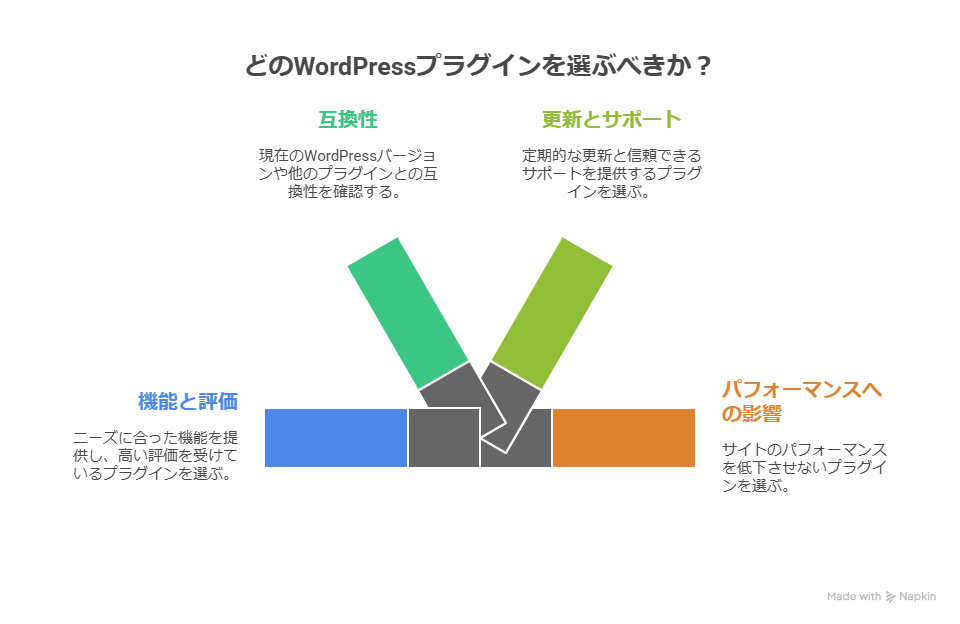

不要なプラグインを避ける判断基準

プラグインは増やしすぎないほうがいいのですが、その判断が難しいですよね。

私の場合は「その機能を使わなくなったらすぐ削除する」「テーマに同等の機能があるなら入れない」というルールを作っています。

例えばSWELLは表作成や目次作成の機能を最初から備えているので、それらのプラグインは不要になります。

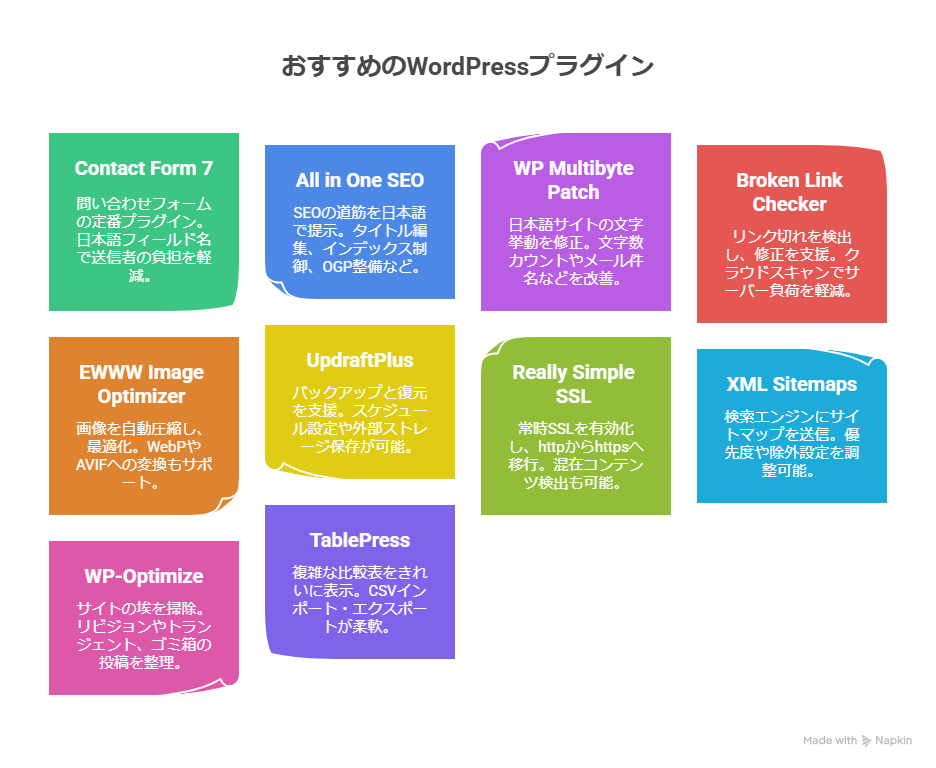

おすすめの日本語対応WordPressプラグイン10選

ここからは、WordPressを始めたばかりのときに実際に役立ったものや、いまの運用でも残しているものを深掘りして書いていきます。

大前提として、SWELLの標準機能とバッティングしないかを毎回確認するのがコツだと感じています。

Contact Form 7

問い合わせフォームが静かに動いているときほど、サイト運営は平和になります。

Contact Form 7は、その平和を担保してくれる定番のフォームプラグインです。

導入直後はテンプレートをそのまま使ってしまいがちですが、日本語のフィールド名を丁寧に直すだけで、送信者の負担が目に見えて減ります。

エラーメッセージも日本語で調整できるので、「どこを直せば送れるのか」がすぐ伝わるのが良いところでしょう。

夜中にフォームが動かないという連絡を受けて冷や汗をかいた日がありました。

Contact Form 7に同作者のFlamingoを足して送信履歴を保存していたおかげで、メールが届かなかった期間の問い合わせを拾い戻せました。

reCAPTCHA v3の導入は迷うかもしれませんが、スパムが多いジャンルなら効果ははっきり出ます。

SWELLとの相性は良好で、スタイルはテーマ側に任せて最低限のマークアップだけ触るのが一番手戻りが少ないと感じています。

All in One SEO

SEOの入り口は難しく見えて、実は「どこを触れば良いかが示されているかどうか」で手触りが変わります。

All in One SEOは、その道筋を日本語で提示してくれるのが助かります。

タイトルとメタディスクリプションの編集、インデックス制御、OGPの整備、スキーマの追加まで、一画面で漏れなく終わるので気持ちが楽になります。

Cocoonを使っていたころはテーマ機能とAll in One SEOの役割分担をはっきりさせて、重複しそうな箇所はどちらかをオフにしていました。

注意したいのはサイトマップです。

All in One SEOでもXMLサイトマップを出せますが、あとで別のプラグインを入れるなら二重生成になります。

検索エンジン向けの設定は一本化するとトラブルを避けられます。

スラッグの日本語化やインデックスの可否など、最初に決めた運用ルールをAll in One SEOの設定ノートに残しておくと、後からテーマをSWELLに変えたときも迷いません。

ルールの「見える化」が、結局はSEOの土台を安定させるのだと思います。

WP Multibyte Patch

日本語サイトの細かな文字挙動に気を配ってくれる地味な助っ人がWP Multibyte Patchです。

最近のWordPressは日本語周りがだいぶ強くなっていますが、マルチバイトの文字数カウントやメールの件名、トラックバックの扱いなど、ふとした瞬間に「助かった」と感じる場面が残っています。

軽量で副作用が少ないので、最初の環境構築で入れておくと安心感が違います。

一方で、テーマやサーバー環境の組み合わせによっては不要になるケースもあります。

SWELL移行時に一度外してみて、問題が出るかどうかを確かめるのも手です。

なくても平気なら削除、気になる挙動が出たら再導入。

こうやって自分のサイトに合わせて棚卸しをする癖が、結果的にシンプルで速い構成につながっていきます。

Broken Link Checker

過去記事が増えるほど、リンクは静かに朽ちていきます。

Broken Link Checkerは、その朽ち方を優しく教えてくれます。

昔はサイト側で全記事をクロールして負荷が気になりましたが、いまはクラウドスキャン方式が選べるようになり、サーバーに優しい運用が可能になりました。

日本語UIで状態が一目で分かるので、朝のコーヒー一杯の間にまとめて修正できます。

実体験として、アフィリエイトリンクのリダイレクト仕様が変わったとき、数十記事の深い階層に埋もれたリンクを一気に洗い出せたのは助かりました。

SWELLの装飾ボタンで作ったリンクでも検出できたので、テーマ側の装飾と干渉せずに運用できています。

重複チェックの間隔は長めに設定して、公開直後と月次の棚卸しで回していくとパフォーマンスも安定しました。

EWWW Image Optimizer

画像を軽くする作業は、地味ですが最も体感差が出ます。

EWWW Image Optimizerは、アップロード時の自動圧縮と既存画像の一括最適化が頼りになります。

WebPやAVIFへの変換も日本語の案内が丁寧で、はじめてでも迷いにくいです。

旅行記事や商品レビューのように写真が多い構成だと、EWWW Image Optimizerが働いた瞬間に読み込みのキレが変わります。

SWELLはLazy Loadやレスポンシブ画像の扱いが賢いので、EWWW Image Optimizerでは遅延読み込み機能をオフにして役割を分けています。

CDNを使っているなら「画像配信をどこに任せるか」を最初に決めておくと衝突が起きません。

Cocoon時代にスライダーのサムネイルがぼやけたことがあり、圧縮率を一段弱めたら一気に解決しました。

画質とサイズの境界を、自分の目で見て決めると後悔しないでしょう。

UpdraftPlus

バックアップは、使わないで済むのが一番。でも、使う日は突然やってきます。

UpdraftPlusは、その「突然」に備える保険です。

スケジュールを週次にして、外部ストレージへ分散保存。

復元手順も日本語で追えるため、深夜にサイトが真っ白になっても焦りが半分で済みました。

復元のテストを本番環境でいきなりやるのは怖いので、サブドメインでのテスト復元を一度やっておくと、本番での手が震えません。

無料版で十分という声も多いですが、データベースだけでなくファイルの差分バックアップを使いたい運用なら有料版を検討しても良いでしょう。

SWELLの子テーマを触る頻度が高いなら、変更があった日に手動バックアップを取る癖を足します。

人間がやることは抜けます。

抜ける前提で、UpdraftPlusに任せてしまうのが健全だと思います。

Really Simple SSL

常時SSLは、もはや前提です。

Really Simple SSLは、証明書を有効化したあとに「httpの名残」をまとめてhttpsへ導いてくれます。

混在コンテンツの検出やリダイレクトの設定を日本語で案内してくれるので、初回の移行でも迷いませんでした。

導入直後は警告が出ることがありますが、外部のスクリプトや画像の読み込み元を順番に置き換えていけば静かになります。

最近のレンタルサーバーは管理画面でHSTSやリダイレクトをスマートに設定できるので、Really Simple SSLは初期移行の伴走役にして、落ち着いたら役割がなくなるケースもあります。

SWELLの広告コードにhttpが混ざっていたことがあり、プレビューでは気づかず、Really Simple SSLの警告でようやく発見しました。

細い棘を抜くような作業ですが、ここを雑にすると信頼を落とします。

XML Sitemaps

検索エンジンに「ここに記事があるよ」と知らせる地図がサイトマップです。

XML Sitemapsは、更新のたびに静かに地図を描き直してくれます。

WordPress本体にも簡易サイトマップはありますが、優先度や除外設定を粒度高く触りたいときにXML Sitemapsの自由度が効きます。

日本語のヘルプが充実していて、どの投稿タイプを載せるか、固定ページの並べ方など、思考の整理にも使えます。

All in One SEOでサイトマップを出すなら、XML Sitemapsは入れません。

逆も同じです。二人の案内人に迷子にされないように、ひとりに決めて付き合うのが結局早い。

CocoonからSWELLへ引っ越したとき、URL構造を変えていなければ、サイトマップの設定はそのまま引き継がれます。

変えたなら、検索エンジンに「住所変更届」を出す気持ちで再送信。

手間ですが、ここを省略すると回復が遅れます。

WP-Optimize

サイトは更新を続けると、目に見えない埃がたまります。

WP-Optimizeは、その埃を掃き出してくれる掃除道具です。

リビジョンやトランジェント、ゴミ箱の投稿を日本語UIでまとめて整理できます。

初回に実行すると、思っていた以上に軽くなることが多いです。

キャッシュ機能もありますが、サーバー側キャッシュや他のキャッシュ系とぶつかると調子を崩すので、キャッシュはひとつだけに決めるのが鉄則でしょう。

SWELLはCSSやスクリプトの読み込みを賢く最適化してくれるので、WP-Optimizeではデータベースの掃除に絞る運用が扱いやすいと感じます。

掃除の頻度は、更新頻度と相談で月一から始めるのが安全です。

掃除の前にUpdraftPlusでスナップショットを取ってからボタンを押すと、心理的なハードルも下がります。

掃除は一瞬、心構えに時間をかけるほうが事故が減ります。

TablePress

複雑な比較表をきれいに見せると、記事全体の説得力がぐっと増します。

TablePressは、そんな表づくりを気持ちよくしてくれます。

CSVのインポート・エクスポートが柔軟なので、下書きはスプレッドシートで整え、完成形だけを持ってくる運用がはかどります。

DataTablesの拡張を有効化すると、検索や並び替えも自然に使えるようになります。

日本語の列名で検索できるのは、読者にとっても直感的です。

SWELLのデザインと合わせるなら、テーブルのスタイルは極力シンプルにして、行のハイライトやボーダーの濃さを控えめにしました。

スマホでの横スクロールを許可しつつ、重要列は短い言葉で。

TablePressを導入してから、価格比較や機能一覧の記事が書きやすくなり、直帰率がほんの少し下がりました。

数字の因果は断言できませんが、表が「見る気にさせる」きっかけを作ったのは確かだと感じています。

日本語対応プラグインのメリットを活かすコツ

せっかく日本語対応されているなら、細部まで読んで理解することが大切です。

英語版だとスキップしてしまいがちな注意書きも、日本語ならちゃんと読めますし、思わぬトラブルを防げます。

また、日本語での情報はネット上にたくさんあるので、困ったときは検索すれば同じ悩みを解決した事例がすぐに見つかります。

自分のテーマとの相性を確かめる

テーマによっては同じ機能が既に備わっていることがあります。

SWELLに移行したとき、以前入れていたプラグインの半分は不要になりました。

テーマ機能と重複すると動作が不安定になることもあるので、まずは必要性を見極めることが大事です。

まとめ

WordPressのプラグインは便利ですが、選び方を間違えるとトラブルの元になります。

日本語対応のものを選べば、設定や操作で迷う時間を減らし、記事作成やサイト運営に集中できます。

SWELLやCocoonのような人気テーマを使っているなら、情報も豊富なのでさらに安心です。

今回紹介した10個は、私が実際に使ってみて「初心者にも本気でおすすめできる」と感じたものばかりです。

最初は少しずつ試して、自分のサイトに合った組み合わせを見つけていくのがいいでしょう。

気づけば、プラグインがサイト運営の心強い相棒になっているはずです。

コメント